Почечная колика — одно из самых сильных болевых ощущений, которое способен испытать человек. Резкая боль в пояснице, иррадиирующая в живот или пах, заставляет искать медицинскую помощь немедленно. Чаще всего причиной становится движение камня — плотного образования из солей и минералов в мочевыводящих путях. Но чтобы понять, где именно «застрял» камень, насколько он крупный и опасен ли для оттока мочи, нужны точные методы визуализации.

Современные центры МРТ и КТ, такие как https://perm.mrtshka.ru/ в Перми, работают в круглосуточном режиме, что особенно важно при внезапной почечной колике, когда боль не даёт ждать утра. Возможность быстро пройти УЗИ или низкодозную КТ помогает уточнить диагноз и своевременно начать лечение, снижая риск осложнений. В статье разберём, какие методы применяются при мочекаменной болезни — УЗИ, КТ или МРТ — чем они отличаются, какие задачи решают и в каких случаях каждый из них предпочтителен.

Содержание

Как формируются камни

Почки фильтруют около 150 литров крови в сутки. Излишки солей кальция, мочевой и щавелевой кислот, белков — всё это в норме выводится с мочой. Если в организме нарушен водно-солевой баланс, меняется pH мочи или замедляется её отток, соли начинают кристаллизоваться. Так появляются микроскопические «зёрна», которые постепенно слипаются и превращаются в камни. Их состав может быть разным — оксалаты, ураты, фосфаты, цистины — и от этого зависит плотность и видимость на томограммах.

Причины разнообразны: недостаток жидкости, злоупотребление белковой пищей, хронические инфекции мочевых путей, а также наследственная предрасположенность. Первые симптомы часто проходят незаметно: лёгкая тянущая боль, учащённое мочеиспускание, мутная моча. Но как только камень перекрывает мочеточник, боль становится нестерпимой.

Роль инструментальной диагностики

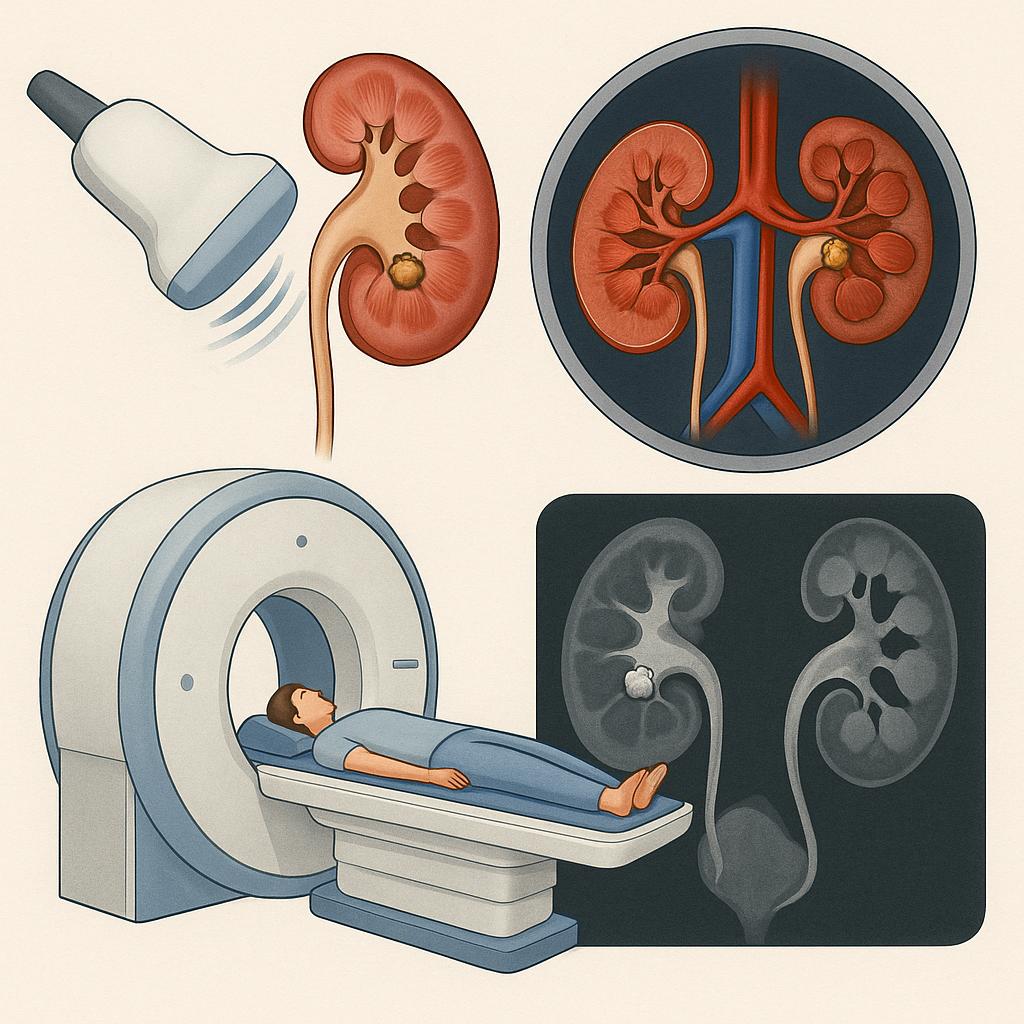

Любой врач-уролог или нефролог подтвердит: лабораторных анализов недостаточно. Они показывают воспаление, наличие солей, крови, но не дают представления о размере и месте расположения камня. Именно поэтому визуализация органов — ключевой этап обследования. На практике применяют три основных метода — ультразвук, компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию. Каждый из них имеет свои преимущества и ограничения.

Ультразвуковое исследование (УЗИ)

Принцип и возможности

УЗИ — это метод, основанный на отражении звуковых волн высокой частоты от тканей организма. Аппарат строит изображение внутренних органов в реальном времени. Врач видит контуры почек, чашечно-лоханочную систему, наличие расширений, песка или конкрементов.

Плюсы УЗИ:

-

Безболезненно и безвредно, разрешено детям и беременным.

-

Можно проводить многократно.

-

Позволяет оценить не только камни, но и функцию почек, размеры, толщину паренхимы.

-

Доступно почти везде и часто используется как первый этап обследования.

Минусы:

-

Зависит от опыта врача и телосложения пациента.

-

Мелкие камни (до 3 мм) или расположенные глубоко в мочеточнике могут быть не видны.

-

Не всегда возможно точно определить плотность конкремента.

Именно поэтому УЗИ часто становится «первым фильтром»: оно быстро подтверждает наличие проблемы и помогает решить, нужно ли дополнительное исследование.

Компьютерная томография (КТ)

Когда без неё не обойтись

КТ — это метод рентгеновской визуализации, при котором вокруг тела вращается трубка, послойно сканирующая органы. Компьютер объединяет сотни срезов в объёмное изображение. Для диагностики мочекаменной болезни применяют так называемую низкодозную спиральную КТ — она снижает лучевую нагрузку без потери информативности.

Преимущества:

-

Обнаруживает даже микролиты — камни размером 1–2 мм.

-

Точно определяет плотность и химический состав по коэффициенту Хаунсфилда (это важно для подбора метода лечения — растворения, дробления или операции).

-

Видит не только почки, но и все мочеточники и мочевой пузырь.

-

Позволяет оценить степень обструкции, расширение чашечно-лоханочной системы.

Недостатки:

-

Использует рентгеновское излучение (хотя доза минимальна).

-

Относительные ограничения для беременных.

-

Может потребовать контраст, если нужно оценить кровоснабжение или опухолевые изменения.

В экстренной ситуации — при почечной колике, подозрении на камень, перекрывший мочеточник — именно КТ становится «золотым стандартом» диагностики. Исследование длится несколько минут и даёт исчерпывающую картину.

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Почему не всегда подходит при камнях

МРТ создаёт изображение за счёт взаимодействия магнитного поля и радиочастотных импульсов с атомами водорода в тканях. Метод идеально показывает мягкие ткани, сосуды, воспалительные изменения, опухоли, но камни визуализируются плохо — у них мало водорода, и сигнал практически отсутствует.

Где МРТ полезна:

-

Если нужно отличить камень от опухолевого узла или рубца.

-

При неясных болях в пояснице, когда исключают неврологическую патологию.

-

Для оценки состояния почек после операций, при аномалиях развития.

Ограничения:

-

Камни почти не видны, поэтому метод не является основным при мочекаменной болезни.

-

Дороже и дольше по времени, чем КТ.

-

Есть противопоказания — кардиостимуляторы, металлические импланты.

Таким образом, МРТ — дополнительный, а не первичный инструмент при подозрении на камни.

Какое исследование выбрать

| Ситуация | Рекомендуемый метод |

|---|---|

| Первая диагностика, скрининг | УЗИ |

| Почечная колика, подозрение на камень в мочеточнике | КТ (низкодозная) |

| Неясная картина после операции, подозрение на опухоль | МРТ |

| Беременность, детский возраст | УЗИ, при необходимости — МРТ без контраста |

| Подозрение на смешанные конкременты | КТ с оценкой плотности |

На практике врачи часто комбинируют методы: сначала УЗИ, затем — КТ для уточнения. Такой подход минимизирует нагрузку и даёт максимально точный результат.

Подготовка к исследованию

УЗИ проводится натощак, за 2–3 дня исключают продукты, вызывающие газообразование. Желательно пить воду перед процедурой, чтобы мочевой пузырь был наполнен.

КТ требует удаления металлических предметов; при контрастировании — анализа на креатинин и обильного питья после.

МРТ не нуждается в особой подготовке, но при клаустрофобии стоит предупредить врача — возможно применение лёгких седативных средств.

Что покажет исследование

После УЗИ врач описывает форму почек, толщину паренхимы, расширение лоханок, наличие эхопозитивных включений (камней).

КТ выдаёт точные размеры и плотность каждого конкремента, расстояние до мочевого пузыря, состояние окружающих тканей.

МРТ даёт информацию о структуре почки, кровотоке, наличии воспаления или опухоли.

Результаты интерпретирует уролог или нефролог: именно он решает, требуется ли медикаментозное лечение, дистанционное дробление (литотрипсия) или операция.

Безопасность и лучевая нагрузка

Современные томографы, такие как Siemens Emotion 16, оснащены системами автоматического контроля дозы — доза излучения при КТ мочевыделительной системы не превышает 1–2 мЗв, что сопоставимо с годовым естественным фоном. Поэтому одно исследование не наносит вреда здоровью. При повторных процедурах врач оценивает целесообразность и назначает минимально необходимое количество.

Когда нужно обращаться срочно

-

Резкая боль в пояснице, не купирующаяся таблетками.

-

Кровь в моче.

-

Отсутствие мочеотделения при сохранённом питьевом режиме.

-

Повышение температуры на фоне боли.

В таких ситуациях нельзя ждать: камень может полностью перекрыть отток мочи и вызвать гидронефроз — опасное осложнение, грозящее потерей функции почки. Современные центры, работающие круглосуточно, позволяют выполнить КТ или УЗИ даже ночью — и это не роскошь, а вопрос безопасности.

Профилактика образования камней

-

Питьевой режим. Не менее 2 литров чистой воды в день.

-

Рацион. Умерить мясо и бобовые при уратах, ограничить шоколад и щавель при оксалатах.

-

Контроль солей. Регулярный анализ мочи и профилактическое УЗИ раз в год.

-

Движение. Гиподинамия способствует застою мочи и росту камней.

-

Своевременное лечение инфекций. Пиелонефрит и цистит могут спровоцировать кристаллизацию солей.

Итоги

Выбор между УЗИ, КТ и МРТ зависит от конкретной задачи.

-

УЗИ — быстрый, безопасный старт.

-

КТ — точный инструмент для оценки размеров и локализации камня.

-

МРТ — уточняющий метод при неясных или сопутствующих изменениях.

Главное — не ждать, пока боль «пройдёт сама». При первых симптомах обращение к специалисту и своевременная диагностика помогают сохранить здоровье почек и избежать хирургического вмешательства.

Здоровье и питание

Здоровье и питание